電圧レギュレータとは?

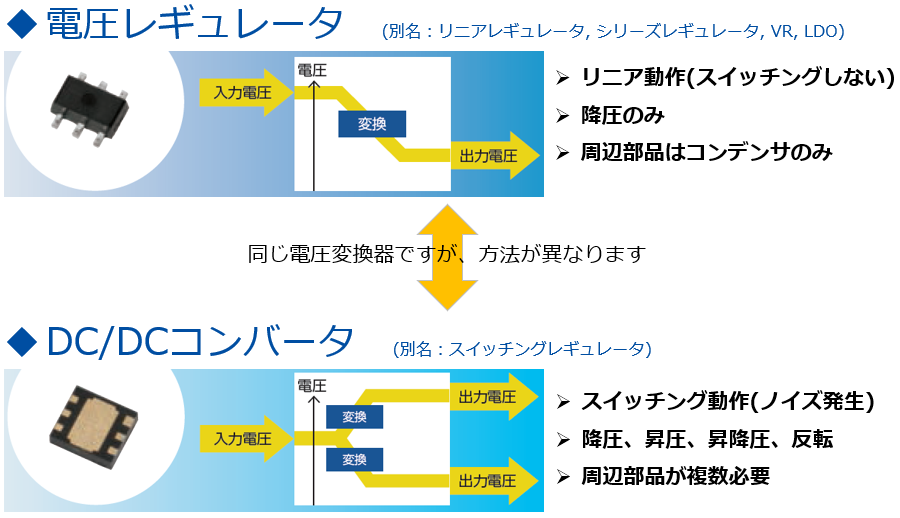

入力電圧や出力電流、負荷抵抗に応じて、出力電圧を一定にする電源ICを電圧レギュレータと呼びます。本ページではスイッチング動作を行わないリニアタイプの電圧レギュレータについて説明します。

電圧レギュレータには色々な呼び方があり、リニアレギュレータ / シリーズレギュレータ / ボルテージレギュレータ(VR) / ロードロップアウト(LDO)とも呼ばれています。

電圧レギュレータを使うことで、入力電圧が異なる様々な入力源 (例: 12V電源、乾電池、リチウム二次電池など)でも、出力電圧を一定にすることができます。

さらに出力電流が変わったとしても、一定の出力電圧を供給します。この特性により安定した電源ラインを作成するために使われる、もっとも一般的なデバイスとなっています。

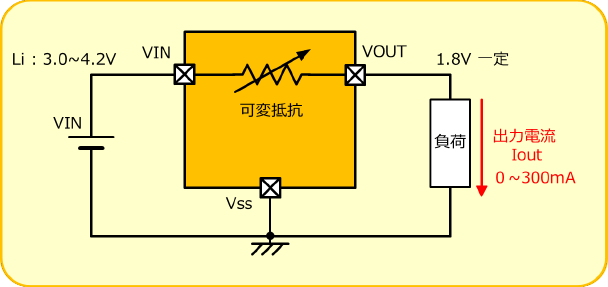

下の例では、リチウムイオン二次電池の電圧が3.0V~4.2Vまで変動しますが、出力電圧は1.8Vを一定に保ちます。

また出力電流が0mA~300mAまで変動した場合でも、1.8Vを安定して出力できます。

直流-直流(DC-DC) 変換 電源ICの種類

リニアタイプの電圧レギュレータ以外にも、スイッチングタイプの電圧レギュレータとして、”DC/DCコンバータ” も存在します。

“スイッチングレギュレータ” とも呼ばれており、FETのON/OFF時間を制御することで、設定した出力電圧に調整する電源ICです。

電圧レギュレータのように5Vから3Vに落とす(降圧)だけでなく、例えば “3Vから5Vに上げる” 昇圧動作も可能です。